気になる症状のところを押す(クリックする)と解説が表示されます。

最近急に頻度が増えたと

感じた項目が1つ以上ある方

それは、摂食嚥下障害の

サインかもしれません。

特にここ2、3年で変化が著しい場合や、

頻度が増えたら要注意。

かかりつけの医師や薬剤師に

相談してみましょう。

摂食嚥下障害とは?

- よみかた

- せっしょくえんげしょうがい

- いみ

- 食べること、飲みこむことの障害です。

摂食嚥下障害について

もっと知りたい方はこちら

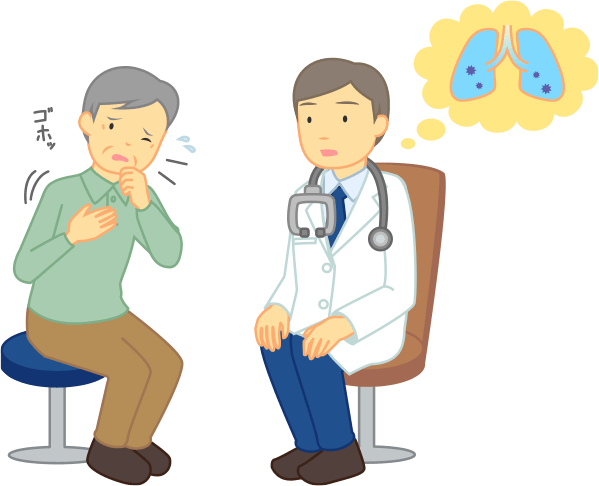

肺炎と診断されたことがありますか?

嚥下(えんげ)機能(食べ物や唾液などを飲みこむ機能)が低下して食べ物などが気管に入ってしまうことを誤嚥(ごえん)といいます。誤嚥(ごえん)は高齢者の肺炎の最も多い原因の1つであり、繰り返し肺炎を起こす方は嚥下(えんげ)機能が低下していることが疑われます。

やせてきましたか?

嚥下(えんげ)障害があるとしばしば栄養状態が悪化します。低栄養状態では免疫力が低下し、肺炎などの感染症を起こしやすくなります。低栄養により嚥下(えんげ)機能が更に悪化することもあり、明らかにやせてきた場合は注意が必要です。

物が飲みこみにくいと感じることがありますか?

これまで飲みこめていたものが、最近頻繁に飲みこみづらく感じるような場合は注意が必要です。加齢によるものか、病気によるものか、原因を調べて対応する必要があります。

食事中にむせることがありますか?

誰もが、食べ物や飲み物が気管に入ってむせた経験はあると思います。それが頻繁に起きる、以前より頻度が多くなったりしているようであれば、要注意です。むせは誤嚥(ごえん)を疑う重要な症状の一つです。

お茶をのむときにむせることがありますか?

お茶や水などの液体は、のどの通過が速いので、食べ物よりむせやすく、すすり飲みをするとさらにむせやすくなります。頻繁にむせる方は嚥下(えんげ)障害の可能性があります。むせるので水分をとらないという高齢者も要注意です。

食事中や食後、それ以外の時にものどがゴロゴロ(痰がからんだ感じ)することがありますか?

飲食物や唾液がのどに溜まっていたり、慢性的に気道に流れ込んでいる場合(無自覚の場合もあります)に起きやすい症状です。病気が隠れていたり、放置すると肺炎につながることもあり注意が必要です。

のどに食べ物が残る感じがすることがありますか?

のどの筋力が弱っている、食道の入口が開かないなどが原因で、飲食物がうまく飲込めていないことが考えられます。よく噛んで食べないと窒息の危険性もありますので、注意が必要です。

食べるのが遅くなりましたか?

食べるもの・食べる機能に問題があるかもしれません。1回の食事に30〜45分以上かかるようであれば、「遅い」と判断してください。急激に食べるのが遅くなるようであれば、要注意です。

硬いものが食べにくくなりましたか?

歯の問題や筋力の低下により、噛む力が弱ってきたことが考えられます。野菜・肉類など硬いものを避けるようになり、ビタミン・食物繊維・タンパク質など重要な栄養素の不足につながります。

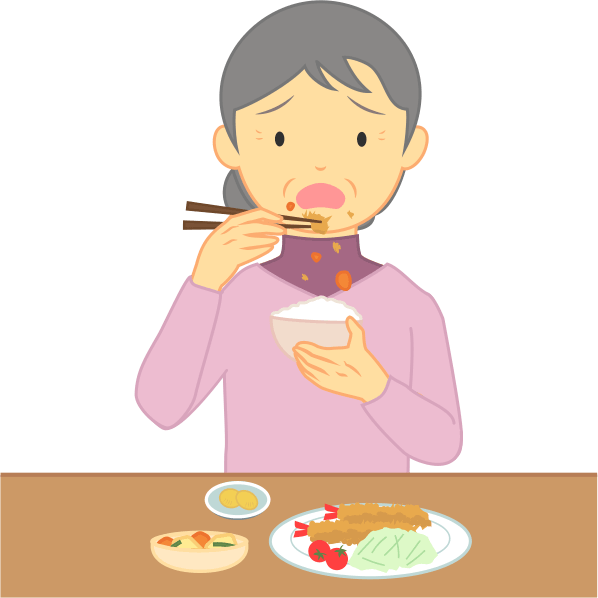

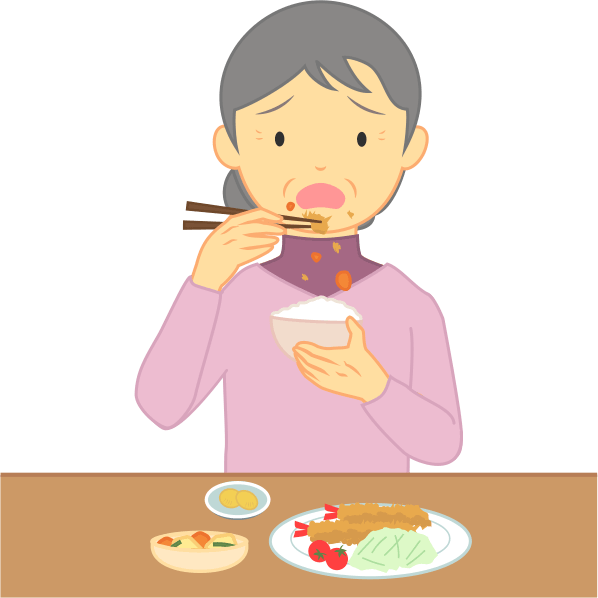

口から食べ物がこぼれることがありますか?

口を閉じる筋肉の麻痺や筋力の低下、噛んでいる間の舌と口唇(こうしん)の動きのずれなどにより起きている可能性があります。病気や加齢などが原因の場合もあります。しばしば起きるようであれば注意が必要です。

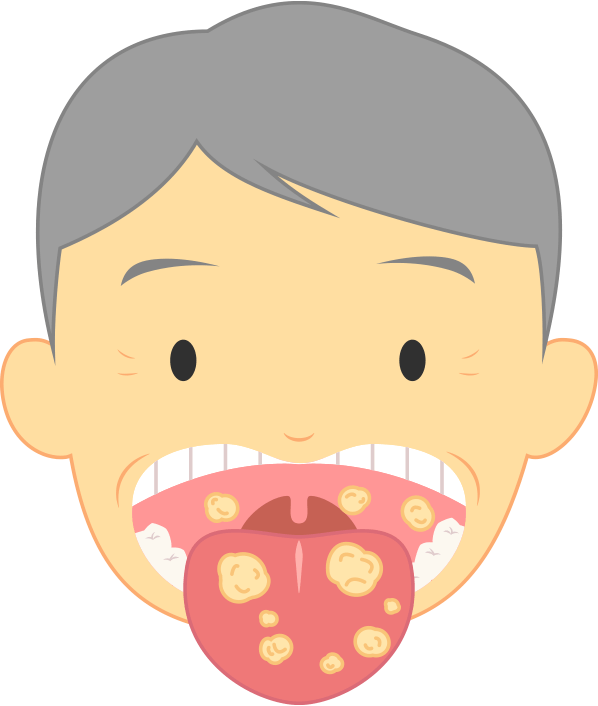

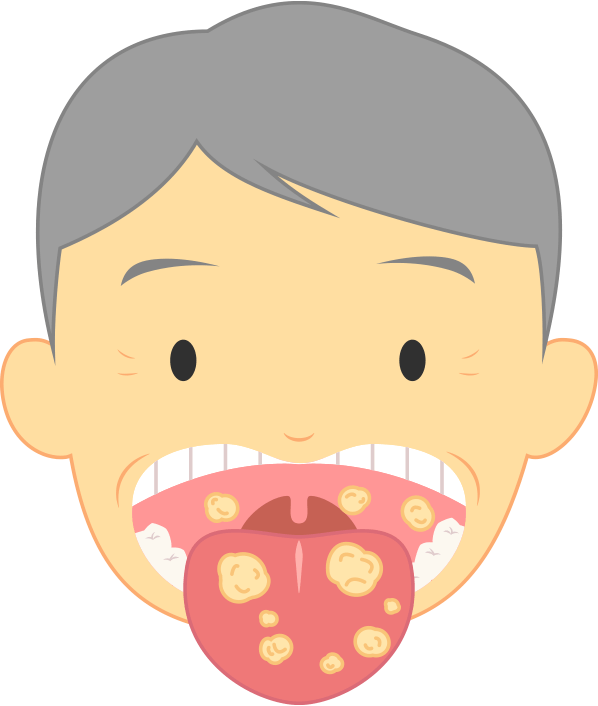

口の中に食べ物が残ることがありますか?

口の中の感覚が鈍くなったり、舌や口唇(こうしん)、頬の運動機能が低下すると、食べ物が口の中に残るようになります。口の中に残ることがしばしば起きるようであれば、栄養状態の悪化や誤嚥(ごえん)にもつながります。

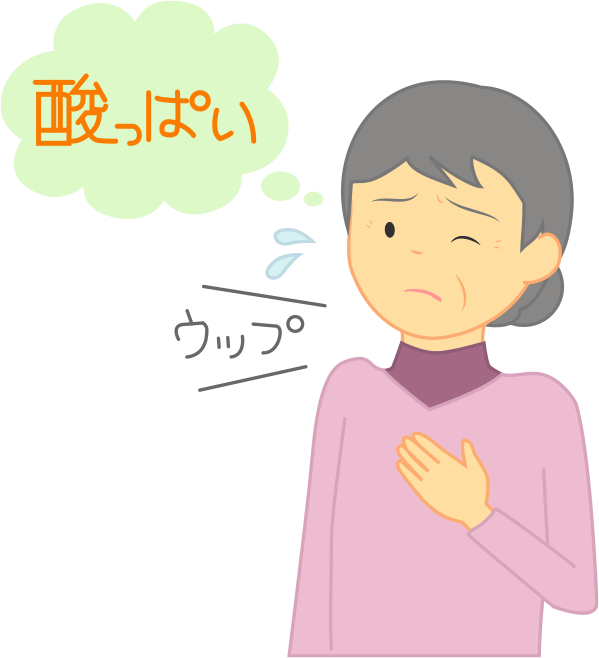

食物や酸っぱい液が胃からのどに戻ってくることがありますか?

胃から胃液などの消化液が逆流している可能性があります。胸焼け、げっぷ、声がれ、咽頭痛、のどに何かが詰まったような違和感などが生じることがあります。肺炎の原因にもなりますので、しばしば起きるようであれば精査が必要です。

胸に食べ物が残ったり、つまった感じがすることがありますか?

頻繁に起きるようであれば、食道に問題があるかもしれません。嚥下(えんげ)障害や加齢による消化管機能の低下の他に、何らかの病気の可能性も考えられますので、精査が必要です。

夜、咳で眠れなかったり目覚めることがありますか?

風邪でもないのに、咳き込むようであれば、睡眠中に唾液または鼻汁がのどへ流入している、または消化液が胃から食道へ逆流している可能性があります。頻繁に起きるようであれば注意が必要です。

声がかすれてきましたか?(がらがら声、かすれ声など)

声帯に何らかの異常(炎症や腫瘍など)や運動障害が疑われます。また、食物や唾液が気道に入り込んでいたり、咽頭に残っていると声が変わります。声のかすれはむせないのに誤嚥(ごえん)している場合の指標にもなります。