感染制御における日米の特徴

高知大学医学部附属病院

薬剤部 教授・薬剤部長

浜田 幸宏 先生

世界的な感染症の脅威が増大する中、医療現場における感染対策の重要性が高まっています。その中で感染制御薬剤師(ICP:Infection Control Pharmacist)は、専門知識と経験を活かし、医療関連感染の予防や抗菌薬の適正使用など、多岐にわたる役割を担っています。

ICPの位置付けや活動範囲は国によって異なり、特に米国と日本では様々な違いが見られます。両国のシステムにはそれぞれ独自の長所があり、学び合える点も多くあります。そこで日米のICPの現状を比較検討し、それぞれの強みを明らかにしながら、感染制御のさらなる向上を目指し、日本の医療システムに適したICPのあり方を2回にわたって探っていきます。

今回は、日米それぞれのICPの現状と特徴を解説し、両国における長所を考察します。

目次

ICPの処方権

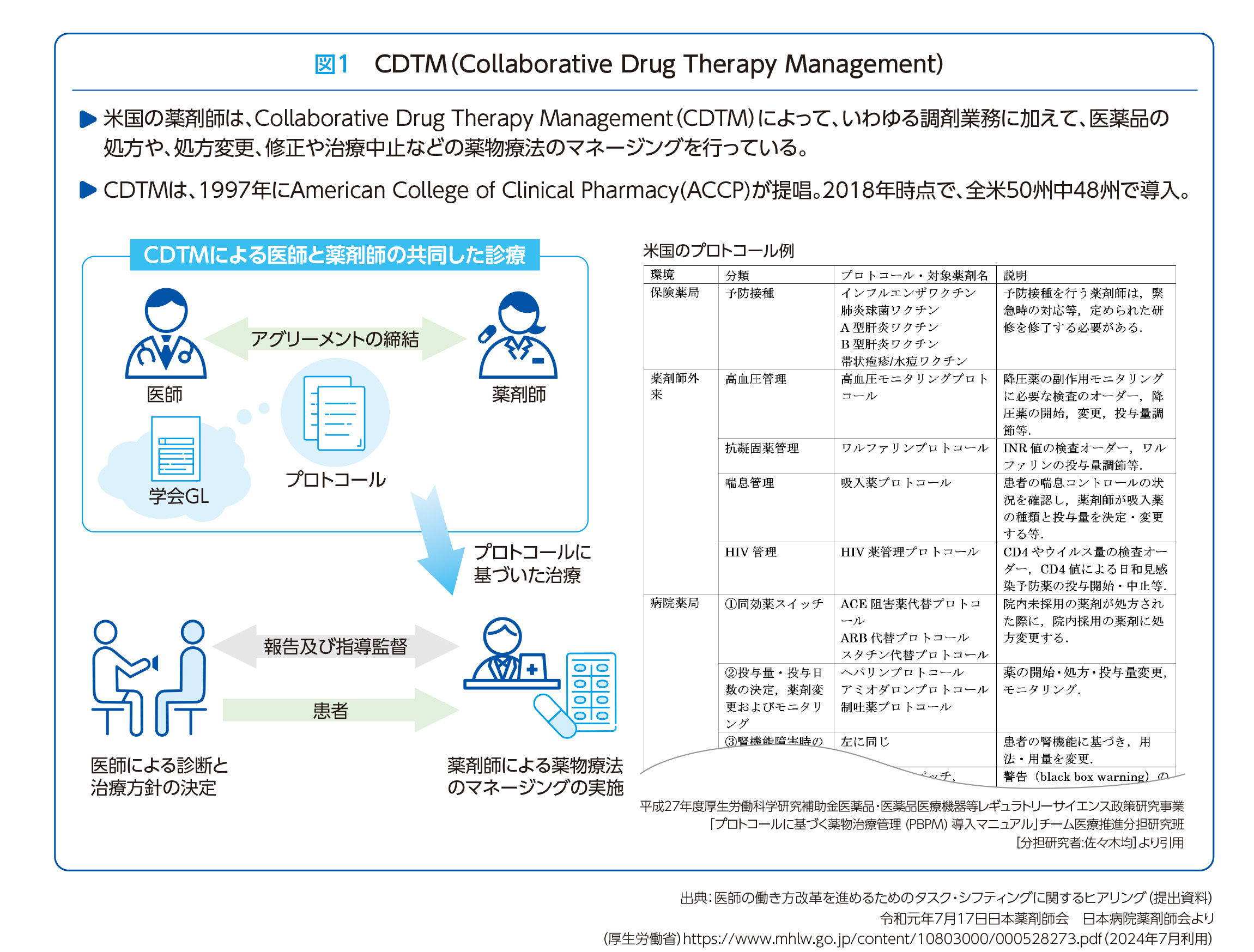

米国におけるICPの処方権は州法によって多少異なるものの、多くの病院では医師とICPが共同で処方を行う薬物治療共同管理(CDTM:Collaborative Drug Therapy Management)制度が導入されています1)(図1)。CDTM制度は、医師との協定に基づき、薬剤師が薬物療法の管理や調整を行う仕組みです。この制度下で、ICPは抗菌薬の選択と使用に積極的に関与し、治療薬物モニタリング(TDM:Therapeutic Drug Monitoring)を行い、医師と協力して治療を進めています。このように、米国ではICPが抗菌薬適正使用支援チーム(AST:Antimicrobial Stewardship Team)の中心的役割を担い、医師のリーダーシップの下でチーム医療が進められています。

また、米国では患者の加入保険によって処方される薬剤が決まるという面もあります。そのため、例えば抗菌薬では、比較的高価で有害事象の少ないβ-ラクタム系ではなくアミノグリコシド系のような安価な薬剤が優先的に投与されることがあり、TDMの指示も加入保険の範囲内で決定されることもあります。

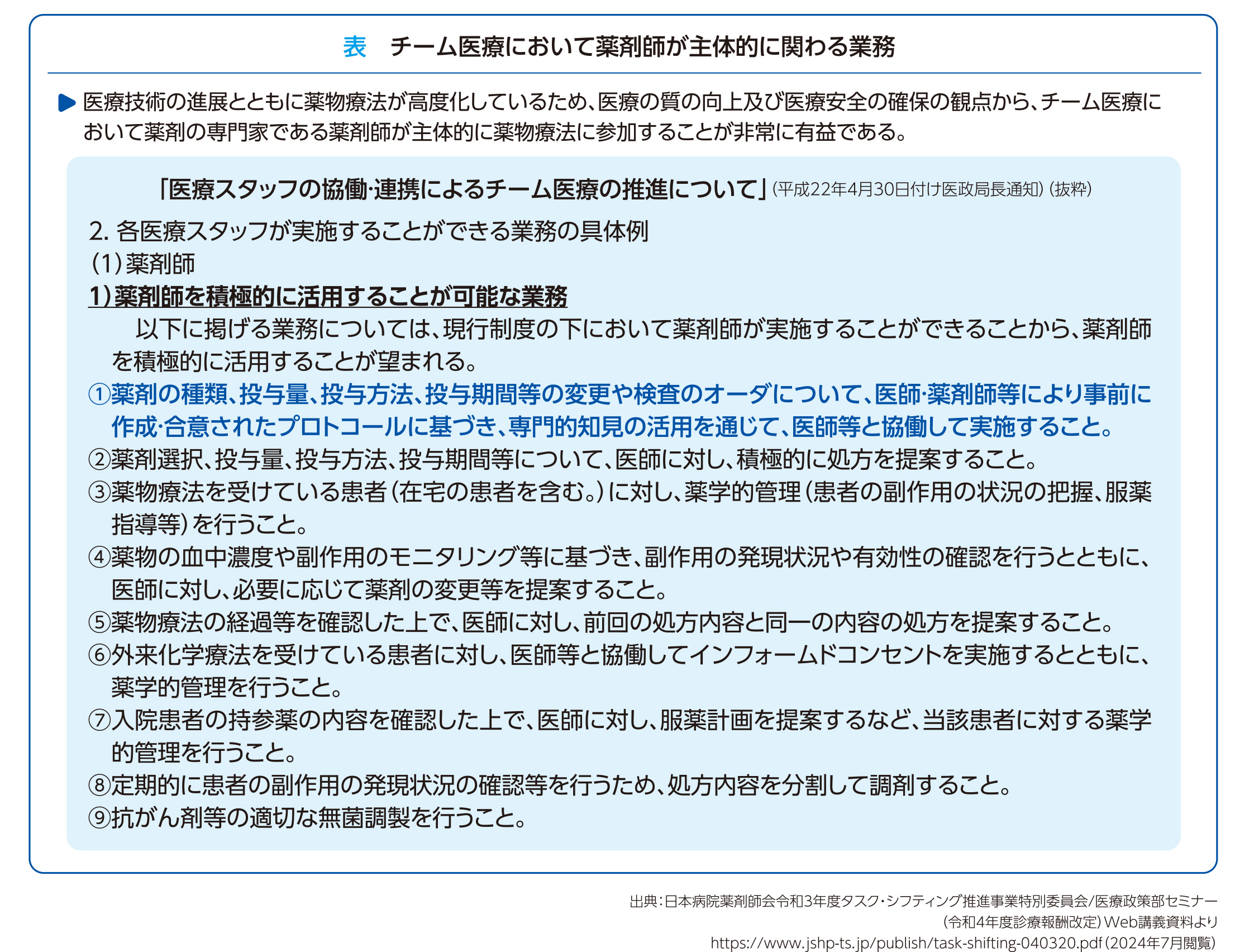

一方、日本では診療報酬改定がICPの活動に大きな影響を与えてきました。これに加え、最近「プロトコールに基づく薬物治療管理(PBPM:Protocol Based Pharmacotherapy Management)」2)が医療現場で導入されつつあります。これは、医師と薬剤師が事前に合意した治療計画(プロトコール)に基づき、薬剤師が患者の薬物治療を管理する方法です(表)。具体的には、ジェネリック医薬品への切り替えなどは、医師との合意の下でICPが一定の裁量権を持って対応できるようになっています。抗菌薬適正使用においても、大学病院や専門性を持つ薬剤師のいる病院では、このPBPMの考え方を取り入れ、ICPが医師との合意の下で処方に関与できるようになってきています。

薬剤耐性菌

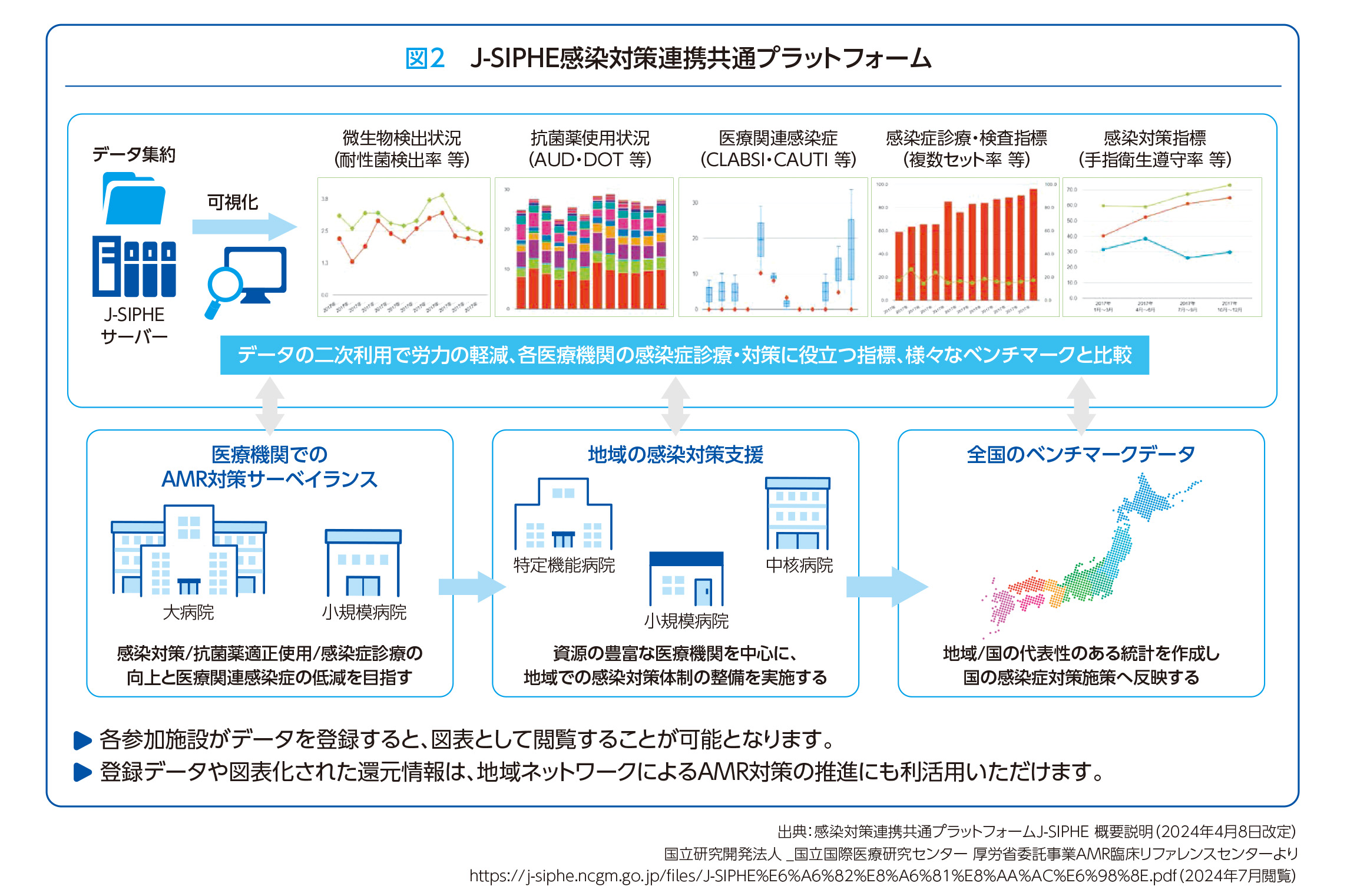

日本において診療報酬改定がICPの活動に影響を与えている直近の例としては、薬剤耐性(AMR:Antimicrobial Resistance)菌がグローバルな課題として注目を集める流れを受け、令和4年の診療報酬改定で導入された「サーベイランス強化加算」が挙げられます。これは、医療機関が感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE:Japan Surveillance for Infection Prevention and Healthcare Epidemiology)(図2)3)などに自施設のデータを登録し、他施設との比較で抗菌薬の使用状況を分析し、その結果に基づいた適切な抗菌薬の使用に関する取り組みを行うことで算定されるものです。この中でICPは施設や地域レベルで広く耐性菌の動向を俯瞰し、抗菌薬使用量と耐性菌発生の関連性を分析することが期待されています。これに対し、米国は、薬剤耐性菌サーベイランス情報が病院レベルに留まる傾向があり、地域を包括したモニタリングが不足しているように見受けられます。

さらに、日本ではAMRアクションプランに基づき、不必要な抗菌薬を処方しないことに対して診療報酬上のインセンティブが付与されています4)。この仕組みは、医療費適正化、ポリファーマシー対策、AMR対策につながる重要な取り組みであり、米国にはない制度です。

薬物療法の至適化

薬物療法の至適化においてはTDMによる血中濃度測定に基づく投与設計が重要です。米国のICPはTDMに基づいて処方内容を調整する権限を有することが一般的で、血中濃度に基づき、適切な投与量を決定し、医師に処方変更を指示することが可能です。一方、日本ではICPが採血のタイミングを指示できる施設はあるものの、実際に採血を行ったり、投与量変更の指示を行う権限は限られています。しかし近年、PBPMを実践する施設が徐々に増えていることから米国に近づきつつあると考えられます。

ベッドサイドでの服薬指導

日本のICPは、ベッドサイドでの服薬指導が基本業務として位置づけられており、病棟薬剤業務実施加算という形で診療報酬が得られるシステムが整っています。病棟活動を通じて、ICPは薬剤の有効性や安全性を高め、有害事象を抑えることに貢献しています。一方、米国のICPはベッドサイドでのチーム医療への関与が少なく、主にパソコン端末上での業務に従事している傾向が見られます。薬剤師がベッドサイドで患者と直接関わり、服薬指導や多職種とのコミュニケーションを重視する日本のICPのあり方は、米国とは異なる強みがあると言えるでしょう。

1)Hammond RM,et al.Pharmacotherapy.2003;23(49):1210-1225.

2)日本病院薬剤師会HP プロトコールに基づく薬物治療管理(PBPM)の円滑な進め方と具体的実践事例(Ver.1.0)https://www.jshp.or.jp/activity/guideline/20160331-1.pdf (2024年7月閲覧)

3)感染対策連携共通プラットフォームJ-SIPHE HP 概要説明(2024年4月8日改定)https://j-siphe.ncgm.go.jp/files/J-SIPHE%E6%A6%82%E8%A6%81%E8%AA%AC%E6%98%8E.pdf (2024年7月閲覧)

4)厚生労働省: 薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027)令和5年4月7日国際的な脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等関係閣僚会議(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/ap_honbun.pdf (2024年7月利用)

感染症を専門領域に選んだ理由

大学卒業後は漢方医学に興味を持っていましたが、その後がん治療に携わる中で、特に感染症管理が患者の予後に大きな影響を与えることに気づき、この分野での薬剤師としての貢献の可能性を強く認識しました。その後、自主的に病棟患者全員の感染症スクリーニングを始め、MRSA感染症などの症例を通じて診断と治療の複雑さを学びました。また、薬剤師としての視点を活かし、抗菌薬の適正使用やTDMにも取り組みました。これらの活動を通じて、感染症専門医から感染症チームへの加入を勧められ、ガイドライン作成にも携わる機会を得ました。結果として、感染症学は私の臨床薬剤師としての能力を最大限に発揮できる分野であり、患者ケアの質向上に直接貢献できる領域だと実感しています。