感染制御薬剤師(ICP)の連携とその取り組み

公立陶生病院 薬剤部 主幹

梅村 拓巳 先生

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、感染制御は各医療機関内にとどまらず、地域における連携も重要であることが改めて認識されました。こうした背景の中で、感染制御薬剤師(ICP:Infection Control Pharmacist)の役割が注目されています。そこで、地域連携におけるICPのあり方を2回にわたって探っていきます。

vol.3では、ICPを中心とした地域連携の意義と可能性を探り、ICP同士や他職種との連携が感染サーベイランスの精緻化、抗菌薬の適正使用、ワクチン接種の推進などにどのように貢献してきたか具体例を交えて考察します。

目次

ICPと地域連携のメリット

ICPの地域連携には多くのメリットがあります。地域特有の感染症傾向や耐性菌の発生状況などの情報を迅速に共有することで、効果的な感染対策と抗菌薬の適正使用を地域全体で推進できます。実際に、感染対策チーム(ICT:Infection Control Team)のあるなしに関わらず、中小規模の医療機関から、大規模施設のICPへ専門的なアドバイスを求められることがあります。

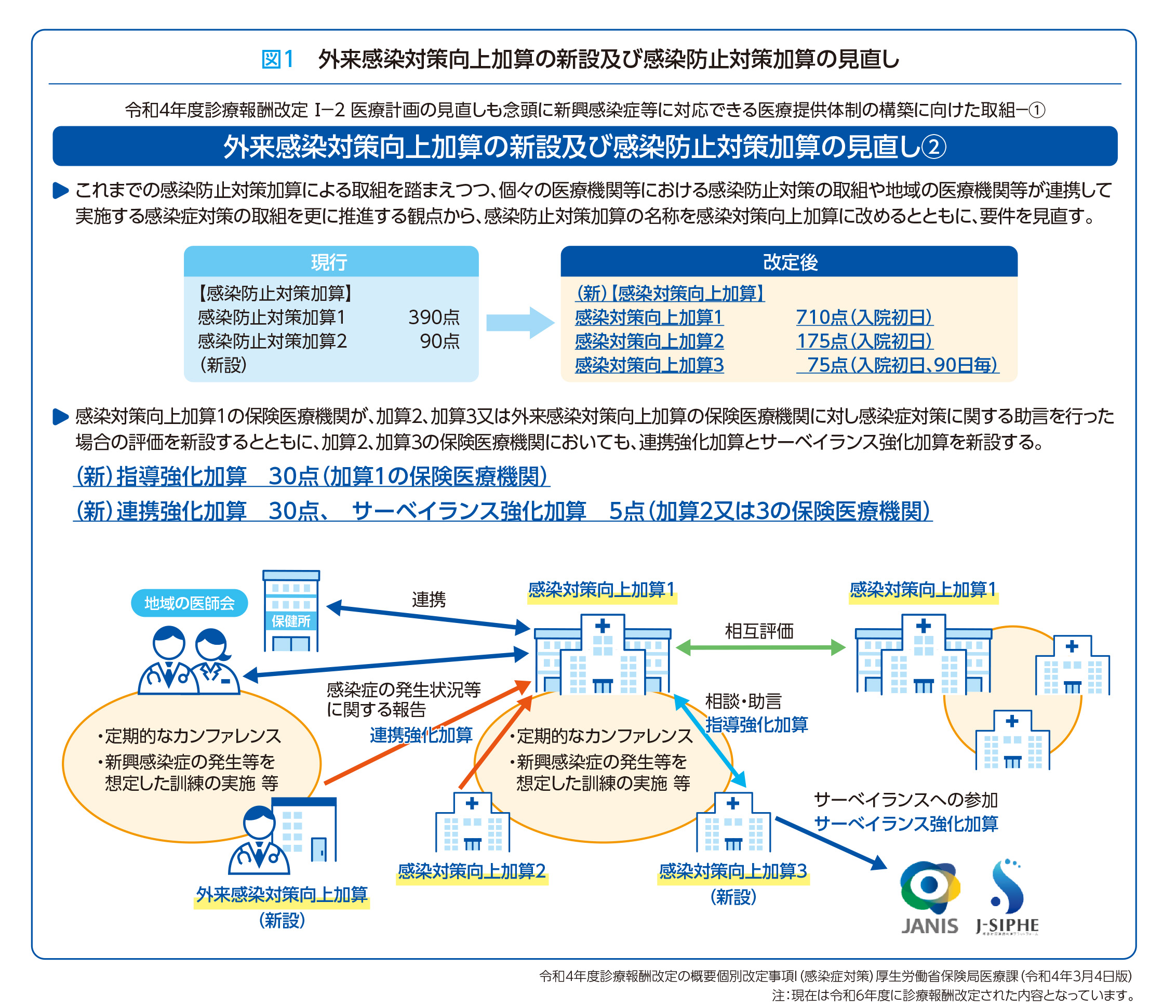

地域の医療機関同士の感染対策連携の推進は、診療報酬にもその方向性が示されています。令和4年度の「感染防止対策加算」から「感染対策向上加算」への改編では、個々の医療機関等における感染防止対策の取り組みとともに地域の医療機関等が連携して実施する感染対策の取り組みを更に推進する観点から要件が見直されました。感染対策向上加算1、2、3と病院の背景ごとに分類がなされ、さらに外来感染対策向上加算が新設されています。その中でも感染対策向上加算1および2においては、病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師の配置が要件の1つとなっています。さらに加算1の保険医療機関が、加算2、加算3または外来感染対策向上加算の保険医療機関に対し感染対策に関する助言を行った場合の評価(指導強化加算)、および加算2、加算3の保険医療機関における連携強化加算が新設されています(図1)1)。

加算1取得施設の役割と連携

加算1取得施設におけるICPは、他の施設に対して様々な感染対策に関する助言を提供します。加算1施設である当院のICPも他施設の薬剤師と密接に連携しており、当院の経験も踏まえながら迅速かつ効率的な情報提供を行っています。この連携体制により、最新の知見や効果的な対策を共有することが可能となっています。具体的には、新型コロナウイルス感染症の抗ウイルス薬の使用方法、介護老人保健施設等でのインフルエンザ集団発生時の治療薬の予防投与判断、薬剤耐性菌のアウトブレイク対策、および発生時の治療法などが挙げられます。また、治療に苦渋する症例に対しては、当院のICPとその施設の薬剤師が連絡を取り合って最新のエビデンスに基づいた提案を行うことで、適切な治療方針の決定を支援するといったことも経験しています。

地域の薬局薬剤師との連携

薬局薬剤師との連携では、新型コロナウイルス感染症流行期の大規模接種会場でのワクチン調製において、病院薬剤師だけではマンパワーが足りないため、加算1施設である当院と旭ろうさい病院のICPが連携してワクチンの調製方法や資料などの共有・統一を図り、近隣の薬局薬剤師を対象に講習会を実施しました。このような取り組みにより、当地域でのワクチン調製の標準化が図られ、マンパワー確保に貢献できたことはもちろん、薬剤師の専門性を活かした協働の重要性が再確認されました。

近隣の診療所との連携

加算1施設と地域の診療所との連携に関しては、AMR(Antimicrobial Resistance:薬剤耐性)対策アクションプランを踏まえ、地域全体の感染対策レベル向上と抗菌薬適正使用においてもICPは中心的役割を果たすべきと認識しています。当院のICPは近隣の医師会(瀬戸旭長久手、東名古屋、守山区など)加盟の診療所と積極的に連携を図っています。

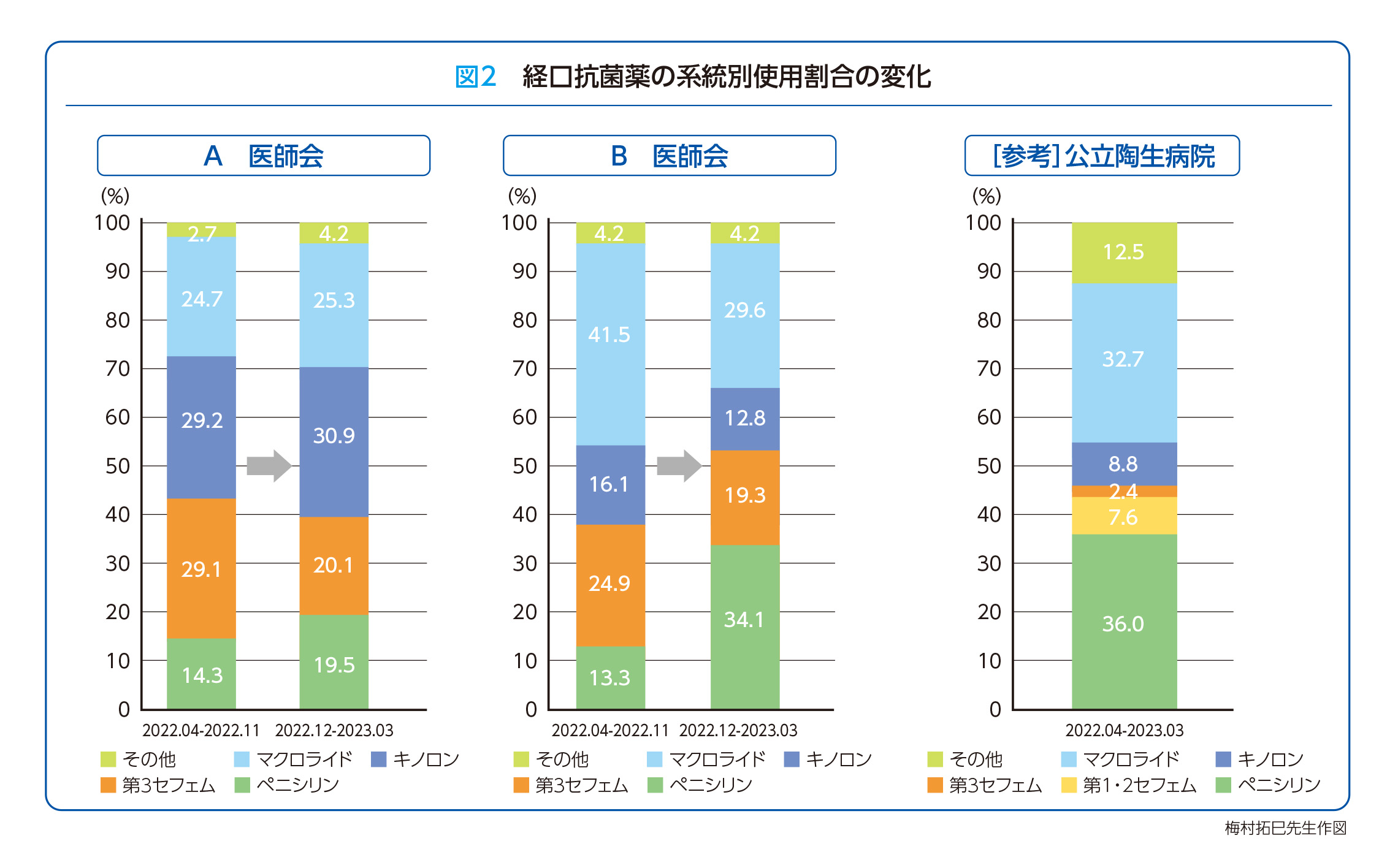

特に抗菌薬のサーベイランスは、令和6年度から始まった「抗菌薬適正使用体制加算」の算定開始以前から実施しており、診療所の医師たちに抗菌薬の適正使用の重要性を理解してもらう良い機会となっています。当初、ICPが診療所の医師に直接助言することは困難ではないかとの懸念もありました。しかし、実際に対話を重ねると、多くの医師がICPの意見を前向きに受け入れてくれることがわかりました。例えば、第3セフェム系薬を多用していた医師から、ペニシリン系薬の安全性について質問を受けたことがあります。ペニシリン系薬を基本的に使用し、第3世代セフェム系薬の使用を10%以下に抑えている当院の実践例をデータとともに説明したところ(図2)、抗菌薬の処方パターンを変更された医師もいらっしゃいました。このように、ICPと地域の医師との協働は、抗菌薬の適正使用推進に寄与していると考えます。

地域全体の薬剤耐性菌対策の推進に寄与

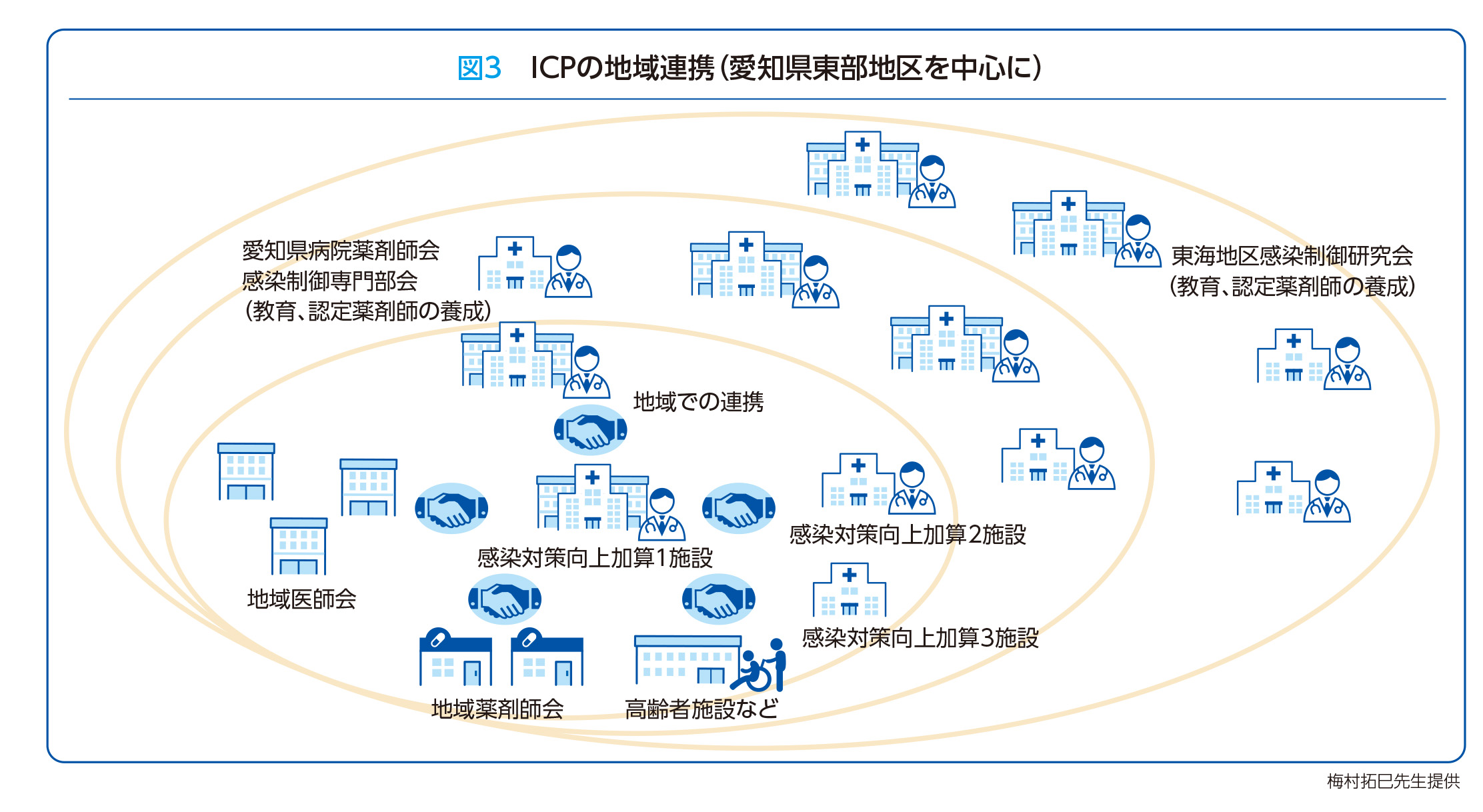

当地区では、加算1と2の取得施設が連携し定期的に会議を行っており、施設間での院内感染対策サーベイランスなどのデータ共有と分析が行われ、より詳細な情報交換が可能となっています。また、診療所との連携においては、抗菌薬適正使用支援システムである「OASCIS」(Online monitoring system for antimicrobial stewardship at clinics)のデータが活用され、幅広い医療機関を含めた情報共有が実現しています。これらの連携と情報共有の仕組みにより、各施設は自身の抗菌薬使用状況等を客観的に評価し、継続的な改善を図ることができます。その結果、より効果的な感染対策の実現に向けた取り組みが進められています(図3)。

このようにICPによる地域連携の取り組みは、地域全体の感染対策向上と薬剤耐性対策の推進に大きく寄与すると考えられます。今後は、こうした事例を基に、ICPの地域連携モデルをさらに発展させ、より広範囲かつ効果的な感染対策と抗菌薬適正使用の実現を目指すことが重要と言えます。

1)令和4年度診療報酬改定の概要個別改定事項I (感染症対策)厚生労働省保険局医療課(令和4年3月4日版)

感染症を専門領域に選んだ理由

感染症治療に関する知識は、病院のあらゆる診療科で必要とされる横断的な専門性を持っています。この特性に魅力を感じた私は、大学院時代に抗菌薬について深く学ぶため、薬学部教授のアドバイスを受けて愛知医科大学の感染症科の研究室を訪れました。その環境は予想以上に刺激的で、三鴨廣繁教授をはじめ山岸由佳先生(現・高知大学医学部臨床感染症学講座教授)、浜田幸宏先生(現・高知大学医学部附属病院薬剤部教授・薬剤部長)など、感染症領域の第一人者たちから直接指導を受ける機会を得ました。この貴重な経験が、現在の専門性の基盤となっており、深い感謝の念を抱いています。

ICPとしての喜びは、医師からの相談に対して適切な提案ができ、それによって患者の状態が改善することにあります。この直接的な達成感が、この専門分野の大きな魅力となっています。さらに、抗菌薬適正使用の推進や院内感染対策など、医療の質と安全性の向上にも重要な役割を果たしています。このような多面的な影響力と責任が、ICPという職業のやりがいだと思います。