効果的なICP連携の方法と今後の展開

公立陶生病院 薬剤部 主幹

梅村 拓巳 先生

vol.4では、感染制御薬剤師(ICP:Infection Control Pharmacist)の持続可能な連携体制の構築と将来展望について探ります。ICP同士や他職種とのコミュニケーションのとり方など、円滑な連携を実現するための具体的な方策を紹介します。また、新たな人材育成といった、継続的な連携体制を支える取り組みについても言及します。最後に、これから連携を開始しようとするICPへの実践的なアドバイスを提供します。

目次

効果的なICP同士のコミュニケーション

私のエリアのICP同士は、主に感染対策向上加算に基づく定期的なカンファレンスなどを通じて積極的にコミュニケーションを取っています。また、日ごろからも メールや電話に加え、LINEなどのSNSを用いて情報交換を行っています。

当地区の感染対策向上加算の連携会議は、通常年に4回開催しています。今日ではZoomなどオンライン会議が発展していますが、直接会って話すことのメリットは大きいです。令和2~5年はコロナ禍のため対面会議は年1回のみで、それ以外はオンライン会議という形式を取らざるを得ませんでしたが、今年度からはすべての会議を当初からの対面方式に戻すことができました。

愛知県病院薬剤師会の感染制御部会では情報共有の場として、公共性の高い話題ではSNSを利用する一方、個別の相談や機密性の高い話題には1対1のメールを使用するなど、場面に応じて多様なコミュニケーション手段を活用しています。

継続的な連携を支えるチームアプローチと標準化

連携を継続的に行っていくためには、一人で抱え込むのではなく複数人で進めることが大切です。当院では、複数の薬剤師による抗菌薬適正使用支援チーム(AST:Antimicrobial Stewardship Team)の編成やカンファレンスへの交代参加など、持続性を確保する工夫をしています。また、データ集計などのシステムは誰もが同じように使えるものを利用するようにしています。複数体制やシステムの標準化は、チーム全体のスキル向上にもつながります。

標準化されたデータ集計システムは、情報を効率的に収集・分析するのに役立ちます。例えば、厚労省が運営する感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE:Japan Surveillance for Infection Prevention and Healthcare Epidemiology)は各種感染症の発生状況や抗菌薬の使用状況など医療機関で行われている感染対策サーベイランス情報を集約するシステムです。また、診療所版J-SIPHEである診療所における抗菌薬適正使用支援システム(OASCIS:Online monitoring system for antimicrobial stewardship at clinics)は、地域における抗菌薬の使用状況を把握し、適正使用を推進するためのツールとして活用されています。データ処理の面では、電子レセプトのデータフォーマットを使用することで、抗菌薬使用量の集計作業を自動化し、業務負担を軽減できます。これらのシステムやデータ形式を活用することで、医療関連のデータをより効果的に収集・分析し、感染症対策に役立てています。

他職種との協働

感染対策向上加算1および2以外の施設には、制度上のICPはいませんので、連携を円滑に進めるには他職種との協働が不可欠です。

介護老人保健施設のような施設からの相談応需は、主に感染管理看護師が担っています。加算1施設のICPは、インフルエンザなどの感染症の予防対策についての専門的なアドバイスや、感染症が発生した場合の対応策について看護師と情報交換を行う必要があります。薬剤師が直接訪問できない場合でも、日ごろから看護師と連携が取れていれば適切な感染対策を提案できます。

診療所との連携においては、加算1施設の感染症専門医に働きかけて、医師間のコミュニケーションを促すことも有効です。また、ワクチン接種の推進も重要な取り組みの一つですが、当院では、RSウイルスワクチンなどの新しいワクチンについて、ICPが患者に説明し、感染症専門医が医師会等にその有用性を伝えることで、地域全体でのワクチン接種率向上を目指し、具体的な計画を進めています。

継続的な人材育成

ICP連携を継続的に維持し、発展させるためには人材育成が不可欠です。

当院では、バンコマイシンなどの抗微生物薬の治療薬物モニタリング(TDM:Therapeutic Drug Monitoring)を全薬剤師ができるように教育しています。また、若手の薬剤師は1年間のローテーションでASTに協力してもらいます。これらの経験から感染制御認定薬剤師の取得を希望する薬剤師には、AST活動を継続してさらに学びを深めてもらいます。このように、薬剤師全員がとにかく1回は感染症に触れる機会を持ち、その中から感染症に興味を持つ薬剤師を見出し、ICPを育成していくシステムを作っています。

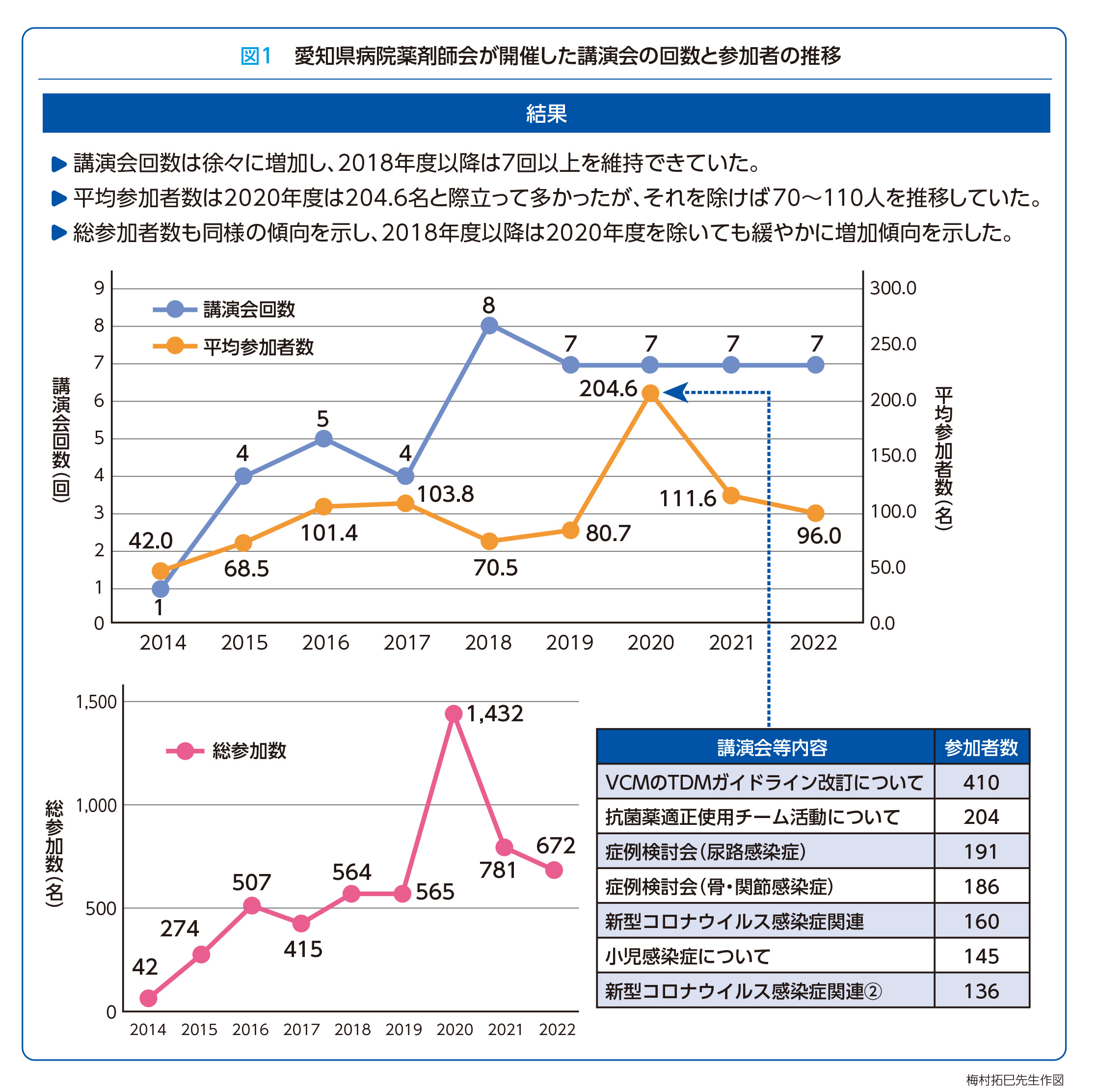

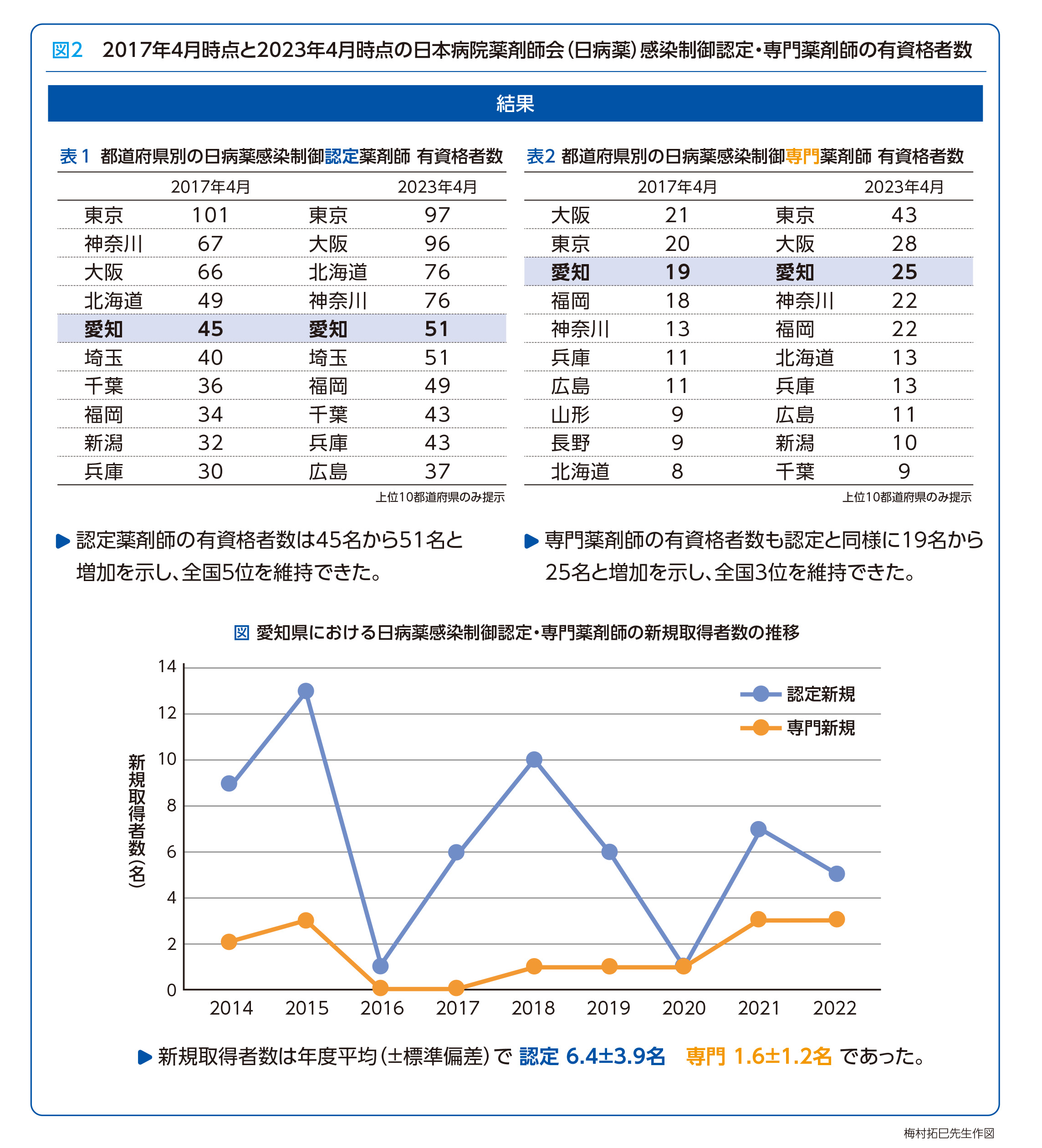

愛知県では病院薬剤師会の部会を中心に、感染症対策と抗菌薬適正使用に興味を持つ薬剤師を増やすための取り組みを行っています。具体的な活動としては、年6~7回程度の講演会を開催しています。講演会の半分は症例検討に充てることで、理論と実践のバランスを取り、若手ICP志望者に臨床現場での判断プロセスと思考方法を提示しています(図1)。これにより、毎年平均して6名の認定薬剤師と2名の専門薬剤師(日本病院薬剤師会認定)を輩出しています。2023年時点で、愛知県は感染制御認定薬剤師数が全国5位(51名)、専門薬剤師数が全国3位(25名)となっており、地域の感染対策の質の向上に大きく貢献しています(図2)。

東海地区では、愛知、岐阜、静岡、三重の各県の専門感染制御薬剤師や感染制御認定薬剤師を教育するための感染制御研究会があります。この研究会では、愛知医科大学病院の三鴨廣繁教授や高知大学医学部附属病院の山岸由佳教授の指導の下、症例検討会などが行われています。

地域連携のアドバイス

地域連携を始めようとしているICPへのアドバイスとして、まず重要なのは地域内で積極的に活動している薬剤師を見つけ、直接交流を持つことです。我々ICPから積極的に声をかけていくことも重要だと思います。勇気が必要かもしれませんが、この第一歩を踏み出し、同じ志を持つ仲間を見つけてください。ネットワーク構築においては、対面での交流を重視し、顔の見える関係を築くことが効果的です。定期的な勉強会や学会への参加を通じて、継続的な交流の機会を作ることも有効でしょう。共通の目標を設定し、実際のノウハウを共有することで、相談しやすい関係性を構築でき、長期的な連携が可能になります。ICP同士の連携も重要ですが、それぞれの地域でICPが中心となって薬剤師間の交流を持ち、その地域全体のレベルアップにつながる活動を心掛けたいと考えます。