TDMのピットフォールを考える

~TDMの正確な測定のための注意点~

慶應義塾大学 薬学部 薬効解析学講座

教授 松元 一明 先生

感染症治療などの幅広い領域で実施されるTDM(Therapeutic Drug Monitoring)は、初期投与設計から薬物血中濃度測定、測定結果に基づいた投与量の調整を通して有効性を最大化し、安全性を担保する重要な役割を担っています。しかし、TDMの実施には投与やサンプリングのタイミング、採血条件、薬物相互作用、腎機能などさまざまな注意すべき点が存在します。Vol. 7では、TDMの正確性を担保するために必要な注意点を具体的に掘り下げます。

目次

- TDMの重要性

- サンプリングのタイミングと採血条件

- TDM測定値に影響を与える要因

- VCMのTDMにおけるAUC

- TEICおよびアミノグリコシド系薬のTDMのポイント

- VRCZのTDMにおける測定タイミングと代謝

- TDMにおける腎機能評価の課題

- 特定の患者群におけるTDMの考慮点

TDMの重要性

TDMは、薬物治療において薬物血中濃度やバイオマーカーをモニタリングし、患者個別に最適な薬物投与を行うことで有効な治療を実現する手法です。すべての薬剤でTDMを行う必要はありませんが、治療が奏効する濃度と副作用が発現する濃度が近接している治療有効域の狭い薬剤では、わずかな血中濃度の変動が治療の失敗や有害事象につながる可能性があるため不可欠となります。

TDMを行うべき薬剤は、抗菌薬の他、抗てんかん薬、抗不整脈薬、免疫抑制薬などがありますが、例えば抗てんかん薬では副作用の発現リスクが高まった際にTDMを行うのに対し、抗菌薬では投与開始時点からTDMが積極的に活用されます。

TDMが推奨される抗菌薬は、抗MRSA薬の①バンコマイシン(VCM)、②テイコプラニン(TEIC)、③アルベカシン(ABK)、アミノグリコシド系薬の④アミカシン(AMK)、⑤ゲンタマイシン(GM)、⑥トブラマイシン(TOB)、抗真菌薬の⑦ボリコナゾール(VRCZ)が挙げられます。

TDMが推奨される薬剤の多くは副作用が発現しやすく、治療有効域を維持しなくてはいけない薬剤ですが、TEICは有効性を担保する目的でTDMが実施されています。

サンプリングのタイミングと採血条件

薬物血中濃度測定では、投与と採血タイミングの確認が必要です。予測値から大幅に外れた値が出た場合は採血時間の間違いをまず疑います。投与開始時間、点滴時間、採血時間の正確な記録がTDMでは最も重要です。解析ソフトに誤った時間を入力すると、それに応じて誤った投与量が推奨され非常に危険です。患者の状態を把握し、その投与量ではどの程度の血中濃度となるか予測し、測定結果となぜ異なるのか原因を考えることが大切です。

ピーク値の測定では、アミノグリコシド系薬は30分かけて点滴静注を行い、その30分後に採血を行うのが理想的です。VCMは500mgあたり30分以上かけて点滴静注します。投与終了から1時間後の採血が推奨されます。トラフ値の測定では、いずれの薬剤においても次回投与前30分以内に採血することが望ましいとされています。

また、ピーク値測定においては、投与に使用した静脈ラインからの採血を避け、反対側の腕から採血するなどの配慮が必要です。これは、投与直後の同一ラインからの採血が偽高値を示す可能性があるためです。

TDM測定値に影響を与える要因

TDMの測定値は、薬物相互作用や患者の生理学的状態によっても変動します。

TDM対象薬剤の多くは腎排泄型ですが、VRCZは肝代謝型の薬剤で、CYP2C19およびCYP3A4で代謝される特徴があります。オメプラゾールやシクロスポリンなどの同経路で代謝される薬剤や、リファンピシン、フェニトインといったCYP酵素誘導薬との併用により、血中濃度が大きく変動する可能性があります。

TEICなどタンパク結合率の高い薬剤では、血中アルブミン量の変動により遊離型薬物濃度が影響を受けるため、患者の栄養状態も考慮した目標トラフ値の設定が必要となります。

適切なTDMの実施には、これら薬物動態に影響を与える要因を包括的に評価することが重要です。

VCMのTDMにおけるAUC

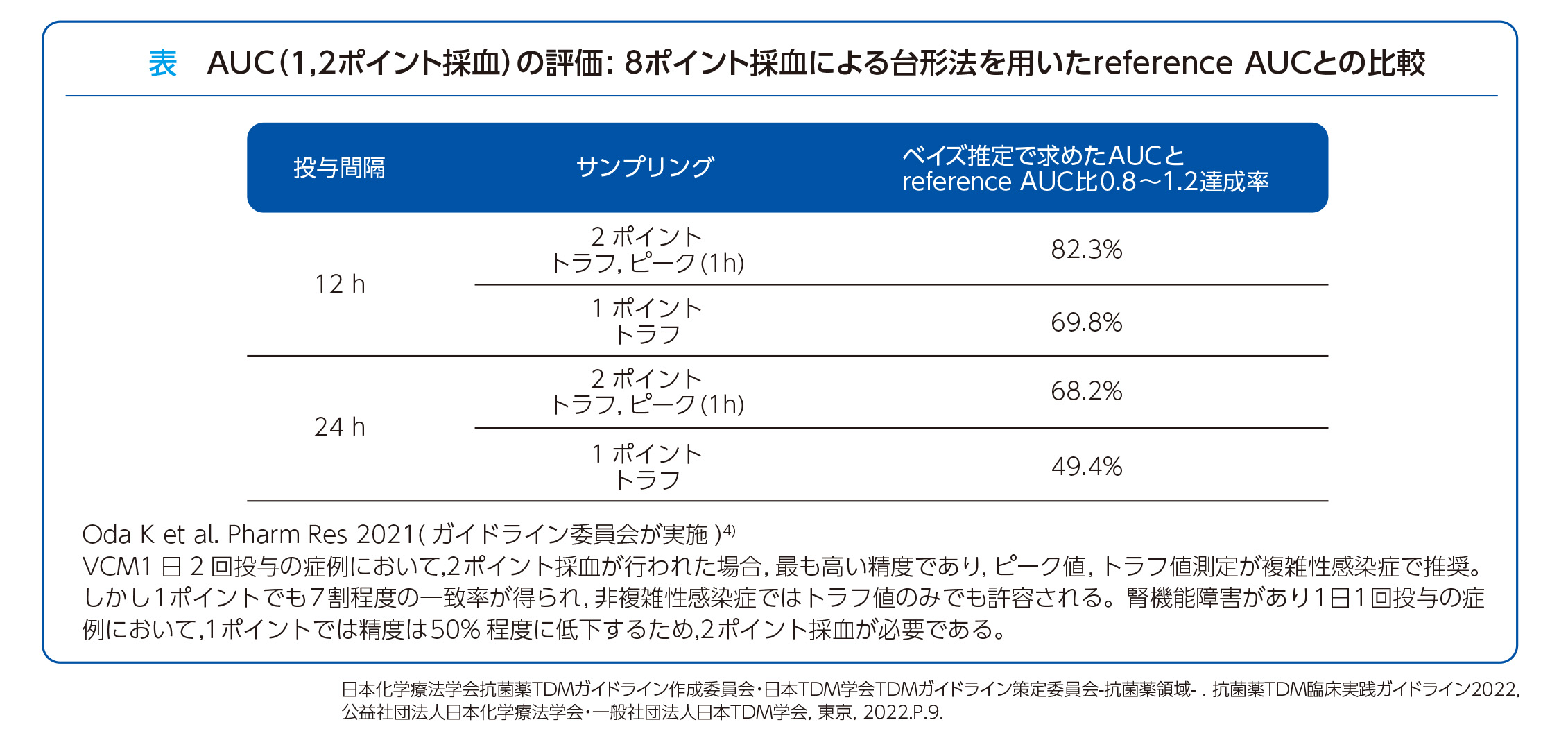

「抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン2022」では、VCMのTDMにおいて、従来のトラフ値評価から血中濃度-時間曲線下面積(AUC:Area Under the blood concentration-time Curve)評価への移行が提唱されました。この変更に伴い、より正確なAUC算出のため、ピーク値とトラフ値の2点採血が推奨されています(表)1)。AUCを用いた評価では、ピーク値の測定により分布容積、ピーク値とトラフ値の差から排泄速度定数を把握できるため、より詳細な薬物動態の評価が可能となるからです。

特にクレアチニン・クリアランス(CCr)が110mL/分以上の腎機能良好例では薬物の排泄速度が速いため、正確なAUC算出にはピーク値とトラフ値の2点採血による評価が望ましく、また、心不全患者では血流低下により分布容積が変動しやすく、詳細な評価が不可欠とされています。

一方で、日本人の母集団薬物動態パラメータを用いた解析ソフトでは、多くの症例においてトラフ値1点での評価でも十分な精度が確保できることも明らかになりつつあります2)。これらの知見を踏まえ、次回のガイドライン改定では症例に応じてトラフ値1点での評価も認められる可能性があり、この変更により医療現場の採血業務の負担軽減にも寄与することが期待されます。

VCMは、現在AUCに基づく投与設計が主流ですが、髄膜炎治療においては、AUCのエビデンスが不足しているため、従来のトラフ値に基づく管理が継続されています。髄膜炎の目標トラフ値は15~20μg/mLとされていますが3)、この値はAUC換算で400~600μg・h/mLよりも高くなるため、腎障害のリスクが懸念されます。しかし、治療効果を優先し、高めのトラフ値を目標としています。同様に、骨髄炎治療においても、AUC目標値を達成するためには高用量が必要となる可能性が報告されており3)、腎障害リスクが高まります。このような場合は、VCMではなく、リネゾリドやダプトマイシンなど他剤を選択肢の一つとして検討し、腎障害を回避すべきでしょう。

TEICおよびアミノグリコシド系薬のTDMのポイント

TEICは腎障害のリスクが低いため4)、ICUや血液内科など腎機能障害リスクの高い患者での使用に適しています。ただし、低アルブミン血症(1.5g/dL程度)では遊離型濃度が上昇するため、トラフ値は20μg/mL程度に抑える必要があります5)。

ABKなどのアミノグリコシド系薬では、PK/PDパラメータに基づき、ピーク値/最小発育阻止濃度(MIC:Minimum Inhibitory Concentration)が8~10以上、そしてトラフ値を低く保つため1日1回投与設計が標準です6)。「抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン2022」では、ABKのMICとして2μg/mLまで効果を期待し、ピーク値は15~20μg/mL、腎障害を防ぐためトラフ値は2μg/mL以下(理想的には1μg/mL以下)が目標となっています6)。

VRCZのTDMにおける測定タイミングと代謝

VRCZのTDMについてはこれまで定常状態での測定を重視し、投与開始から5~7日後の実施が標準とされていました。しかし、この測定タイミングでは血中濃度の過度な上昇を防ぎきれず、肝障害などの副作用発現につながるケースが報告されています。近年、3~5日目での測定が副作用発現リスクを低減できるというエビデンスが蓄積され、「抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン2022」ではこの測定タイミングが推奨されています7)。

また、VRCZはCYP2C19という酵素で代謝されますが、日本人集団では先天的にCYP2C19の活性がないもしくは極端に低い「poor metabolizer」が約20%存在します8)。このような患者ではVRCZの血中濃度が上昇しやすいため、きめ細かな用量調整が必要となります。

TDMにおける腎機能評価の課題

TDMにおいて最も頻繁に問題となるのが腎機能の正確な評価です。特に高齢者では、筋肉量の低下により血清クレアチニン値(SCr)が実際の腎機能を反映せず、低値となる傾向があります。このため、SCrに基づく投与設計では過量投与のリスクが生じます。

この問題に対し、SCrが0.6mg/dL未満の患者は全て0.6mg/dLとみなすラウンドアップ法、寝たきり患者の場合は0.2mg/dLを加算する+0.2補正法など、様々な補正方法が提案されています。しかしこれらの方法は苦肉の策であり科学的ではないため、新たな指標が必要です。現在有用とされているのが血清シスタチンCによる腎機能評価です。筋肉量に依存しない血清シスタチンCは、高齢者の腎機能をより正確に反映します9)。診療報酬の算定が3カ月に1回に制限されているため、頻回には測定できませんが、1回の測定でもSCrとの乖離を確認できる点で有用です。蓄尿によるCCr測定もありますが、大変手間がかかります。血清シスタチンCの測定を行ってください。

特定の患者群におけるTDMの考慮点

肥満患者に腎排泄型薬剤を投与する場合、水溶性の薬剤であるため、脂肪組織への分布が限られます。そのため、肥満患者には実測体重当たり通常よりも少ない投与量が適切とされています。

私たちは、患者を「痩せ群(BMI<18.5kg/m2)」、「標準群(BMI=18.5-24.9kg/m2」、「肥満群(BMI≧25kg/m2)」に分類し、VCMの適正投与量を検討する研究を実施しました10)。各群で腎機能を含む患者背景はほぼ同一とし、トラフ値10~20μg/mLを目標値として適正投与量を導き出しました。研究の結果、適正な投与量は体型により明確な差異が認められました。標準群では平均16.5mg/kg、肥満群では有意に低く13.7mg/kg、痩せ群では有意に高く19.8mg/kgとなりました10)。この結果は、目標トラフ値を維持するためには、体型に応じた投与量の調整が不可欠であることを示しています。

現行の「抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン2022」では、肥満患者ではエビデンスに基づきVCMの維持量は10~15mg/kgと、標準患者の15~20mg/kgより低い投与量が推奨されています11)。一方、痩せ型患者に関しては十分なエビデンスが確立されておらず、具体的な投与量の指針は示されていません。今後、患者の体型特性に応じた投与量に関する研究がさらに実施されることを期待しています。

1)日本化学療法学会抗菌薬TDMガイドライン作成委員会・日本TDM学会TDMガイドライン策定委員会-抗菌薬領域-.抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン2022,公益社団法人日本化学療法学会・一般社団法人日本TDM学会,東京,2022.P9

2)日本化学療法学会抗菌薬TDMガイドライン作成委員会・日本TDM学会TDMガイドライン策定委員会--抗菌薬領域-.抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン2022,公益社団法人日本化学療法学会・一般社団法人日本TDM学会,東京,2022.P11.

3)日本化学療法学会抗菌薬TDMガイドライン作成委員会・日本TDM学会TDMガイドライン策定委員会--抗菌薬領域-.抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン2022,公益社団法人日本化学療法学会・一般社団法人日本TDM学会,東京,2022.P19.

4)Svetisky S,et al. Antimicrob Agents Chemother.2009;53:4069-4079.

5)Byrne CJ,et al. J Antimicrob Chemother.2018;73:995-1003.

6)日本化学療法学会抗菌薬TDMガイドライン作成委員会・日本TDM学会TDMガイドライン策定委員会-抗菌薬領域-.抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン2022,公益社団法人日本化学療法学会・一般社団法人日本TDM学会,東京,2022.P81-84.

7)日本化学療法学会抗菌薬TDMガイドライン作成委員会・日本TDM学会TDMガイドライン策定委員会-抗菌薬領域-.抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン2022,公益社団法人日本化学療法学会・一般社団法人日本TDM学会,東京,2022.P121.

8)Kimura M,et al. Ther. Drug Monit.1998;20:243-247.

9)Tanaka A,et al. J Pharmacol Sci.2007;105:1-5.

10)Hashimoto M,et al. J Infect Chemother.2019;25:735-737.

11)日本化学療法学会抗菌薬TDMガイドライン作成委員会・日本TDM学会TDMガイドライン策定委員会-抗菌薬領域-.抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン2022,公益社団法人日本化学療法学会・一般社団法人日本TDM学会,東京,2022.P35