愛知医科大学医学部

臨床感染症学講座 主任教授

愛知医科大学病院 感染症科 教授

三鴨 廣繁 先生

薬剤耐性菌の拡大や新興感染症の脅威が高まる中、医療現場ではより高度な感染対策が求められています。愛知医科大学医学部臨床感染症学講座主任教授(同大病院感染症科教授)の三鴨廣繁先生に、感染制御の本質と実践体制を軸に、臨床検査技師や感染制御薬剤師(ICP: Infection Control Pharmacist)など多職種によるチーム医療の役割、人材育成の重要性などについて伺いました。

目次

- 「攻めのAST」と「守りのICT」

- 迅速な感染制御を可能にするチーム医療

- 検査体制の課題と改革の必要性

- 感染検査室の体制

- 微生物専門医としての立ち位置とコンサルテーション

- 陰圧室の整備と職員保護の徹底

- ICT/AST活動と臨床・研究への挑戦

- 基礎から臨床まで体系的に学ぶ感染症教育の展開

- 厳しい学生教育と成果

- 産官学連携の重要性

「攻めのAST」と「守りのICT」

最近の先生のご講演では「感染制御」の重要性についてお話しされることが多いと伺っていますが、その背景について教えてください。

これまで私は、抗菌薬適正使用支援チーム(AST: Antimicrobial Stewardship Team)と感染制御チーム(ICT: Infection Control Team)を「攻めの感染制御」と「守りの感染制御」と表現し、両者は車の両輪でありどちらも同様に重要であると申し上げてきました。しかし最近、その考え方が変わってきました。ASTとICTが車の両輪であることは今も変わりませんが、「どちらがより重要か」と問われれば、私は迷わずICTと答えます。要するに、感染制御をしっかり行い、耐性菌が生まれても拡散させなければアウトブレイクには繋がらないと考えるようになったのです。

このような考え方に至ったきっかけは、いわゆる弟子の一人である和歌山県立医科大学医学部の小泉祐介教授がいる和歌山県でのバンコマイシン耐性腸球菌(VRE:Vancomycin Resistant Enterococci)によるアウトブレイク事例の相談を受けたことです。現在、エリアによって差はありますが日本各地でVREが急増しており、対応に苦慮している医療機関も少なくないとお聞きしております。このVREの蔓延状況を目の当たりにして、感染制御の重要性を改めて痛感しました。

薬剤耐性菌による感染症の発生は避けられません。抗菌薬であれ抗がん剤であれ、薬を使用すれば必ず耐性菌、あるいは耐性を持つがん細胞が出現します。これは必然的な現象なのです。しかし、細菌やウイルスの場合、それらを拡散させなければ被害は最小限に抑えられます。

つまり、薬剤耐性(AMR:Antimicrobial Resistance)時代において最も重要なのは感染制御だということです。ICTによる感染対策がまず第一にあって、その上で耐性菌をできるだけ発生させないようにするAST活動があるのです。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を例に考えてみても同じことが言えます。新たな病原体の出現は避けられませんが、それを拡散させないことが何より大切です。拡散を防ぐことができれば多くの人が被害を受けずに済むのです。だからこそ、感染制御が一番大事な取り組みであると考えるようになりました。

大学は医育機関でもありますから、学生への卒前教育と、医師や看護師などの資格取得後の卒後教育の両方を担っています。多くの医科系大学には医学部と看護学部があり、この卒前・卒後教育の双方において、感染対策は重要です。

以前、全国の大学で感染制御部や感染制御室、感染管理室など感染対策の専門部門を設置しようという動きがありました。一方で、感染症科は今でもすべての大学に設置されているわけではありません。私は2013年に当大学で感染症科を立ち上げることができましたが、感染症科よりも感染対策を行う感染制御部門を優先的に設置するというアプローチが理にかなっていることに最近になって気づきました。まず、感染制御を優先させることこそが最も重要だからです。

迅速な感染制御を可能にするチーム医療

感染制御を実施するうえで重要な点を教えてください。

感染制御は、医師だけで完結するものではなく、チーム医療として取り組むことが何より大切です。特に、臨床検査技師や感染管理認定看護師の役割は非常に重要です。というのも、耐性菌や新しいウイルスに最初に気づくのは、微生物検査の最前線にいる臨床検査技師だからです。彼らの観察力と専門性が、感染対策の初動に直結します。また、感染管理認定看護師も、現場での感染対策を実践していく上では欠かせない存在です。

私自身、これまで感染対策に取り組む中で、こうした専門職の方々との連携をとても大切にしてきました。最近は特に、その重要性を強く感じています。具体的な取り組みとして、当院では微生物検査を365日体制で行っています。現在、微生物検査に関わる臨床検査技師は9名在籍していますが、他の大学病院と比べても多い方ではないかと思います。この体制を維持するために、ワークシフト制を導入しました。病院としてはコスト面の制約もあるため、土日勤務手当を追加で支払うのは難しい状況です。そこで、土日は2名だけ出勤してもらい、その分平日に休みを取れるようなシフトにしています。

この仕組みによって、土日でも耐性菌やカルバペネム耐性腸内細菌目細菌(CRE: Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae)、カルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌(CPE: Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae)などが検出された、あるいは疑いが強い場合に、即座に感染管理認定看護師に情報が伝わるようになりました。同時に看護師の勤務も24時間365日体制にしたため、医師が不在の時間帯でも電話で情報が入り、迅速に対応できる体制が整いました。

こうした連携こそが、まさにチーム医療の本質だと考えています。

検査体制の課題と改革の必要性

愛知医科大学病院に着任された当時の状況をお聞かせください。

私が着任する以前、愛知医科大学病院でも、当然のことながら微生物検査室は稼働しておりましたが、その体制にはいくつかの深刻な問題がありました。

一例として、食中毒の原因菌であるカンピロバクターの検出例が皆無だったことが挙げられます。当院は一次から三次救急まで幅広く患者さんを受け入れていますので、食中毒患者さんもしばしば受診されます。それにもかかわらずカンピロバクターが全く検出されていなかったということは、検査体制に問題があった可能性が高いと言わざるを得ません。

さらに、嫌気性チャンバーや簡易嫌気培養装置が未導入であったことには最も驚きました。嫌気性培養に関しては、「ろうそく培養」という古典的な手法が用いられていました。この方法は当時としても既に稀にしか運用されていない手法であり、その結果、嫌気性菌の分離率が極めて低い状態が続いていました。

2007年に中央診療部門の一つとして感染制御部が発足したわけですが、医師教員は兼務でした。2013年8月に私が感染制御部初代教授として着任することになり、 感染制御部は、感染症専門医を中心に感染症に関する教育・研究・院内感染対策を担うとともに、微生物検査室の指導も行うことになりました。同年1月には感染症科が新設されて外来診療も担うことになり、感染症診療体制が強化されました。2022年4月には、講座改変により臨床感染症学講座が設置されて、私が初代臨床感染症学講座教授を務めることになりました。

感染検査室の体制

検査体制の重要性について、お考えをお聞かせください。

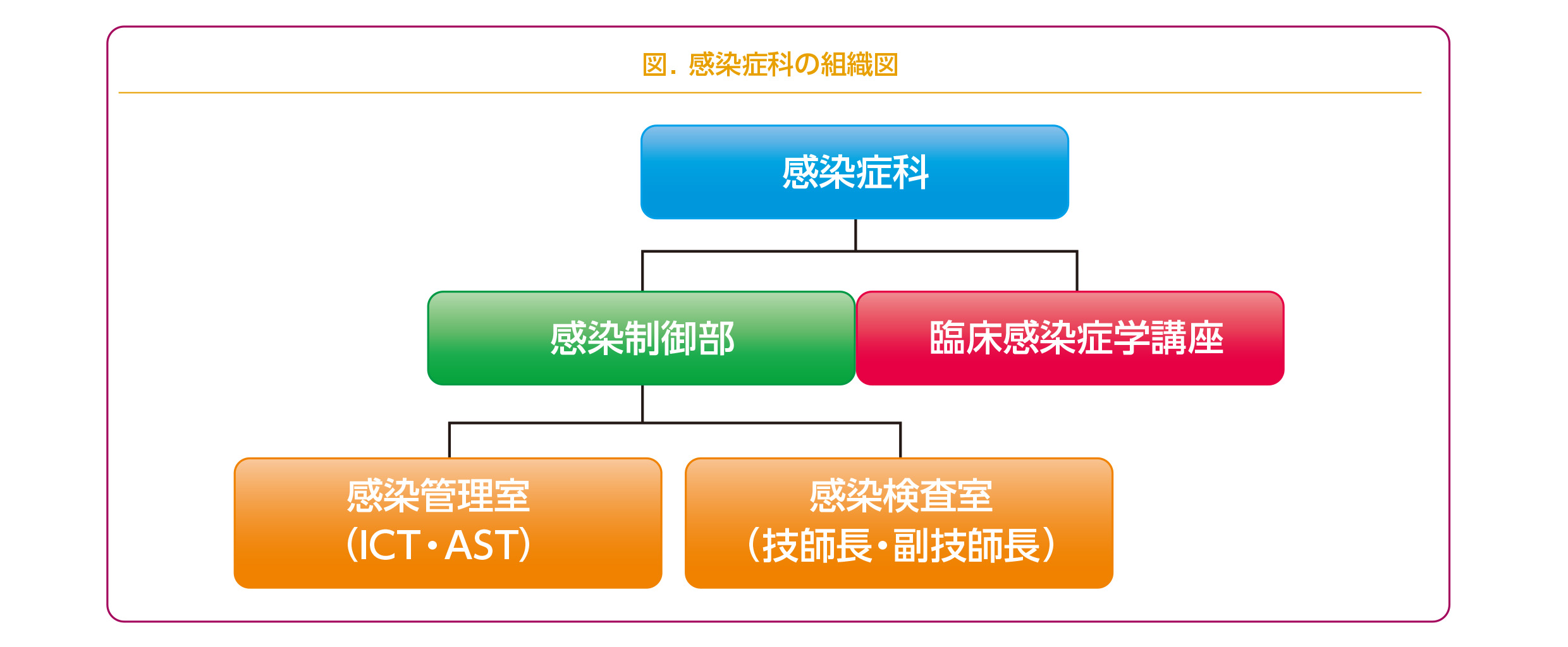

2013年の感染症科開設に伴い、感染制御部の組織も改編され、感染管理室と感染検査室の2つの部門が設置されました。感染管理室には、感染対策業務を行うICTと、抗菌薬の適正使用の推進など診療支援業務を行うASTが置かれました。一方、感染検査室は中央臨床検査部から独立した形で設置され、科学的根拠に基づいた感染症診療と感染制御に迅速に取り組める体制を整えました(図)。

感染症科の立ち上げ時に特に重視したのは、臨床検技師との密接な連携です。感染症の初期兆候、特にウイルスや細菌の異常に最も早く気づくのは、日々検体を扱う臨床検査技師です。彼らを診療チームの中核に位置づけることで、感染症専門医が提案する遺伝子検査などの新たな検査手法にも柔軟かつ的確に対応できる体制が可能になりました。

臨床検査技師の重要性に気づかせてくれたのは、米国ハーバード大学医学部チャニング研究所に留学した際の恩師です。恩師は医師ではなく研究者でしたが、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院の臨床検査学部門を率い、365日24時間体制での微生物検査を確立し、医師と同等の尊敬を集めていました。その姿勢に感銘を受け、日本でも同様の体制を築きたいと強く思うようになりました。また、岐阜大学での恩師である故上野一惠先生も臨床検査技師を非常に重視され、学位取得の支援などを積極的に行っていた姿が深く印象に残っていました。

こうした経験から、私は感染症科の設立にあたり、感染症関連の微生物検査部門を中央臨床検査部から独立させ、専任の技師長・副技師長を配置する体制を大学に提案させていただきました。この提案が受け入れられたことで、臨床と検査が有機的に統合された感染症診療体制を築くことができました。

感染検査室の技師のトップには、博士号学位を有し学問的素養に優れた方を外部から迎えました。これは、感染検査室を「学問ができる場」にすることが必要だと考えたためです。学会発表や論文執筆ができる人材の育成を目指し、学会参加を前提とした指導を行いました。演題の選定から抄録のまとめ方、発表スライドの内容まで細かく指導し、予行演習も徹底しました。同時に、学会発表した内容の論文化を推進しました。このように感染検査室のメンバー全員が学べる環境を整えていく中で、臨床検査技師が外の世界を知り、自分たちの課題を認識することができるようになりました。

その後、学問を継続しながらも「技術力」を磨いていく段階へ移行しました。そこで、臨床に直結する検査技術を高めるために、外部から検査技術を持つ方を技師長として迎えました。

感染検査には学問に裏打ちされた高い技術力が不可欠ですので、学問の上に技術を積み上げていったこの順序は愛知医科大学病院感染検査室の成長にとって正し かったと思います。

微生物専門医としての立ち位置とコンサルテーション

感染制御部が設置されたことで、コンサルテーションの依頼に変化はありましたか。

感染症診療では、内科医、特に感染症内科専門医が中心となることが多いのですが、私は自分の得意な領域だけに偏らないよう心がけてきました。肺炎や血流感染の症例が多いのは当然ですが、それだけではありません。

私の方針により、当大学のASTでは、特に外科系診療科からのコンサルテーションを重視してきました。私はもともと外科系の医師でしたので、外科の考え方や診 療の流れを理解した上でコンサルテーションを行ってきました。そのため、外科系診療科からの依頼も多く、おそらく今でもコンサルテーションの6割が外科系、4割が内科系という割合だと思います。

私がこの大学に赴任した時から多くの医師が私は微生物学専門家であると認識していただけたこともあり、特定の診療科ではなく、内科・外科を問わず多くの先生方が気軽に感染症症例の相談をしてくれました。教授選時の選考委員長が微生物学講座教授だったこともあり、そうした評価を広めてくださったのかもしれません。この「微生物の専門家」という立ち位置が、診療科の垣根を越えて信頼を得るうえで、大きな支えになったと感じています。

陰圧室の整備と職員保護の徹底

COVID-19予防の「愛知医大方式」について教えてください。

COVID-19が流行し始めた当初、私は職員を感染させないことを最優先に考えました。職員が感染してしまえば医療提供体制そのものが崩壊してしまうからです。職員を守るためには、個人防護具の適切な着脱は当然ですが、環境整備も不可欠です。空気感染・エアロゾル感染の可能性も指摘されていたこともあり、私は全てのCOVID-19の患者さんを陰圧室で診療するという方針を打ち出し、陰圧室の整備を当院の上層部に要望しました。当時、陰圧室はほとんどなく、これは多額の費用を要する要求でした。当然ながら、最初の回答は「そんな費用のかかることはできない」でした。しかし私は、「それでは職員を守れない」とはっきり主張しました。すると翌日には、「先生がそこまで言うのであれば作ろう」ということになったのです。

このような体制を早期に構築できた結果、職員全員が安心して診療に当たることができました。現在に至るまで、COVID-19患者の診療業務を通じてCOVID-19に感染した職員は1人もいません。

ICT/AST活動と臨床・研究への挑戦

ICPへの期待について教えてください。

ICPはAST活動において、抗菌薬の適正使用を推進する中心的な存在です。例えば、カルバペネム・スペアリングは、カルバペネム系抗菌薬の使用を可能な限り控えることで、薬剤耐性菌の出現を抑制するAS戦略の一つですが、この戦略の必要性については、基礎的および臨床的な視点から、より深く検討することが求められています。

私は最近、第三世代セフェム系抗菌薬であるセフトリアキソンの再評価が必要だと感じているのですが、既存薬の再評価を通じて、抗菌薬選択の幅を広げるような何らかのビジョンを持って臨床研究や基礎研究に取り組む薬剤師がいてもいいと思うのです。薬剤師はPK/PD(薬物動態/薬力学)についてより詳しい知識を持っていますから、それを活かしてin vitro実験やin vivo実験も可能です。

重要なのは、目の前の臨床的な疑問を放置せず、解決しようとする姿勢です。そして、できることなら世の中を変える、あるいは診療を変えるような基礎研究や臨床研究に挑戦してほしい。これが私から薬剤師の皆さんへの大切なメッセージです。

臨床業務だけに満足せず、AST活動を通じて得られる気づきを次の一歩につなげてほしいのです。実際、当院のICPの中には英語論文を多数執筆している者もいます。そうした経験は確実に自信につながり、さらに新たな道を切り拓く原動力となるはずです。

基礎から臨床まで体系的に学ぶ感染症教育の展開

感染症教育において、大学ではどのようなカリキュラムを構築し、学生にどのような力を身につけさせようとしているのですか。

当大学の医学部学生に対しては、感染症科開設後に2学年次の「基礎感染症学」を新設しました。この講義は当講座員が担当していましたが、感染・免疫学講座と共同で「微生物・基礎感染症学」へと拡張・充実させていくことになりました。抗酸菌感染症や感染制御については私が担当し、基礎と臨床を融合させた講義を行っています。

4学年次の「臨床感染症学」では、主要な感染症の疫学、病態生理、症候、診断と治療について学びます。具体的には、インフルエンザ、寄生虫、細菌性肺炎、ウイルス性肺炎等のほか、臓器ごとの感染症、血流感染症、播種性血管内凝固(DIC:Disseminated Intravascular Coagulation)、神経系感染症などを取り上げています。ここでは診断と治療に必要な病原微生物、感染臓器と治療薬の関係性を理解することも重要な目的としています。この講義では感染症学を体系的に扱うとともに、学修内容の定着率を高めるため、臨床上の具体的な問題を提示し、学生とともに考えながら診療や治療の方法を検討していく「Active Learnig」「Problem Based Learning」も導入しています。

5~6学年次のクリニカル・クラークシップAでは、基礎医学や臨床講義で学んだ感染症疾患全般に関する基本的知識を活用して、診断・治療・予防などを体系的に学修します。具体的には、病原微生物の種類、病原性、特徴といった臨床微生物に関する知識と、感染症発症に関わる宿主、つまり患者さんの状態を理解することを目指しています。そして各種感染症の診断法を適切に選択し、結果を正しく解釈して治療に反映できるようにすることを目標としています。さらに、外因性感染予防や内因性感染予防策を講じられるようになることも狙いの一つです。

また、臨床実習では、迅速検査などの一部の検査を実際に行い、単一臓器の感染症だけではなく、診療科横断的な感染症の診察もできるようにしています。クリニカル・クラークシップBは、当大学では学生が診療科を選択できるのですが、感染症科は非常に人気が高い診療科の一つです。クリニカル・クラークシップBでは、実際の患者さんの診療も行い、診療録記載まで行ってもらっています。基本的に医局員がマンツーマンで学生の指導にあたります。Student Doctorである学生は指導医の外来診療やAST活動、ICT活動にも参加し、典型的な症例についての診断と治療に関する具体的な計画を立案します。そして回診や症例検討会などではプレゼンテーションを行えるように指導しています。

厳しい学生教育と成果

学生教育において特に大切にされていることや、教育者としての信念についてお聞かせください。

私は卒前教育において、学生たちの学びを真剣に支えることを大切にしてきました。現在の制度では1科目の不合格が留年につながるため、責任を持って評価を行っています。私の担当する感染症学、臨床感染症学では、臨床感染症学だけが原因で、これまでに数名の学生が留年となっています。次のステップに進む前に学び直す機会を設けることが、将来の医療人としての成長につながると考えているからです。そのため、学生たちの間では「感染症は落ち科目」「三鴨先生は厳しい」と評判になり、結果として皆が真剣に勉強してくれるようになりました。

私はこれまで、日本感染症学会の二木賞や日本化学療法学会の志賀潔・秦佐八郎記念賞など、学会からさまざまな賞をいただいてきました。しかし、その中で最もうれしいのは、卒業生が選ぶ「ベストティーチャー賞」を2回受賞させていただいたことです。厳しく接してきた学生たちからすれば、恨みに思うこともあったはずです。それでもなお、卒業後にベストティーチャーに選んでくれたということは、教育者として何よりの喜びであり、私の唯一の自慢です。どんな学会の賞よりも、この賞が私にとって最も誇らしいものなのです。

産官学連携の重要性

先生が重視されている産官学連携について、これまでの取り組みやその成果についてお聞かせください。

私は当初から、研究や臨床において産官学連携が不可欠であると考えてきました。学問の進歩には、この三者の協働が必要です。これは意識的に、最初から取り組んできた姿勢です。教室を立ち上げた当初は、スタッフ・研究員が圧倒的に不足していました。この課題を解決するため、大学院生を積極的に受け入れる方針を取りました。特に企業からの研究者を大学院生として迎え入れることに注力しました。当時の本学では、企業研究者が大学院に入学する土壌はほとんどありませんでしたが、私は産官学連携の重要性を信じ、この方針を貫きました。もちろん、臨床医出身の大学院生も育てましたが、それに加えて企業の研究者や開発者にも多数学位を取得してもらいました。内資系・外資系を問わず、これまでに10人近くの企業研究者を指導したと思います。企業研究者を受け入れたことで、自身の研究テーマも大きく広がりました。専門性を持った人材とディスカッションすることで、「それも面白そうだ」と新たな研究の可能性が見えてくるのです。研究とは本来、そういうものではないでしょうか。

これらの取り組みは、すべて戦略的な判断でした。少人数の教室で、いかにして質の高いデータを出すか。私の中で常にライバルとして意識していたのは長崎大学でした。あのような大きな教室には規模では勝てませんが、匹敵する論文を出そうという思いは常にありました。弱小教室だからこそ、産官学連携という戦略が不可欠だったのです。ただし、企業研究者を受け入れるのは容易ではありません。企業の研究開発部門の研究者が対象となります。彼らは医学博士(M.D. Ph.D.)の学位取得を希望していますが、受け入れるためには教室側に基礎研究の素地が必要です。これができる教室を目指すべきではないでしょうか。

私の場合、企業研究者が大学院入学を希望してきた際には、まず彼らが取り組んでいる研究内容をプレゼンテーションしてもらいました。その上で大学院生候補者とディスカッションを重ね、当教室でできる研究、たとえば動物実験を含むさまざまなアプローチを提案し、研究テーマを共に決めていきました。

当教室では、in vitro実験もin vivo実験も、さらに動物実験も実施できる環境が整っていました。この研究基盤の充実が、産官学連携戦略を成功させる大きな要因となったのです。