ケア・対処・訓練法

高齢者や軽度な嚥下障害のある方への食事方法のポイントは?

一般の高齢者、および軽度な嚥下障害のある方または嚥下障害が疑われる方には、次の手順で食事を進めると良いでしょう。

1口の中を確認

まず、食事を始める前に手、口、のどがきれいであるか確認します。

2食事をとる環境

食事をとる環境を整備します。

3食べる前に嚥下体操(嚥下準備体操)をします。

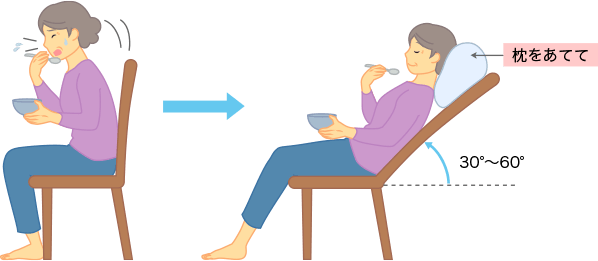

4姿勢

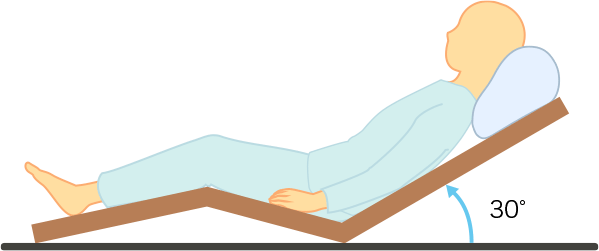

いつもの食べ慣れた姿勢がいちばんですが、むせが強いとき、口からこぼすとき、口にため込んで飲み込めないときなどは、リクライニング椅子などを利用し、60度、45度、30度などのリクライニング位で食べると良いことがあります。このとき枕をあてて必ず頸部を前屈させておくことが大切です。

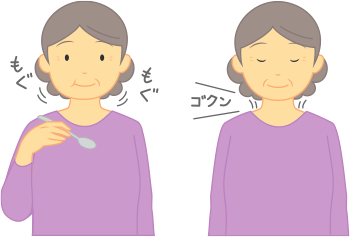

5よく噛む

食べやすいもの、飲み込みやすいものから食べ始めると良いでしょう。また、よく噛んで味わいながらゆっくり食べるよう促してください。

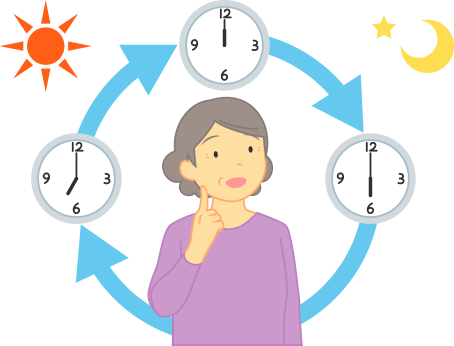

6時間リズム

食事の時間を決めて1日のリズムをつくります。一度にたくさん食べられなければ、食事と食事の間に水分と栄養の補給を考えるようにします。

7歯磨き(口腔ケア)

食事後は必ず歯を磨き、口をゆすぎ、口とのどを清潔に保ちます(食後のお茶は、口とのどの衛生に効果的です)。

食事の際には、ご家族や介護者のきめ細かな配慮が誤嚥の予防につながります。

また介護者も含め、食事はリラックスした雰囲気でとるように心がけましょう。栄養面を考えた食材選びや薄い味付け、消化の良いものなど、あまりにも極度な気配りが続くと、かえって患者さんご本人の食欲が薄れてしまうこともあるので、極力ご本人の好きなものを食べてもらうのが良いでしょう。

「誤嚥しにくい食べ方」の工夫

摂食時の姿勢の調整

首のすわりが悪い、頭部が後ろにそっている、あごが胸に付くまで下を向いているなどのときは、のどの動きを制限してしまいます。図のように頸部が安定した姿勢を工夫します。座位からリクライニング位にして、60度、45度、30度など仰臥位頸部前屈の姿勢をとると良いでしょう。

摂食時間

一回の食事にかける時間は30〜45分以内に限定すると良いでしょう。これ以上時間をかけると患者さんが疲労し、患者さん・介護者とも摂食条件や注意を守れなくなるため、誤嚥や窒息の危険性が高くなります。時間内であっても、2回むせたら止める、のどがゴロゴロしたら止めるなど、中止の目安を決めておくと良いでしょう。

嚥下調整食(嚥下食)の工夫

食べやすさばかりに重点を置かず、本人の好物や見た目、匂いなどでおいしさを工夫し、脳を活性化することも重要です。

液体には「とろみ」をつける工夫

液体は粘性が低い(流動速度が速く、広がりやすい)ので、嚥下時に口からこぼれたり、気道の方に流れ込みやすく、誤嚥につながります。誤嚥のリスクが高い人にたいしては液体に「とろみ」をつけると良いでしょう。

とろみをつけることにより、液体がのどを通過する速さを遅くできるので、嚥下反射が遅れても誤嚥しにくくなります。水(お茶、ジュースなど)がむせて飲めない人の脱水防止になります。とろみの強度はその人の状態に合わせて、うすめ(ポタージュスープ状)や濃いめ(ヨーグルト状)などに調整します。古くから、日本では片栗粉や小麦粉でおいしくとろみを調理してきましたが、加熱調理が必要だったり冷えると粘性が変わるなどの短所があります。最近は加熱しなくても使え、粘性の変化も少ない市販のとろみ剤が広く使用されています。

また、以前は摂食嚥下障害のある高齢者に対して、「きざみ食」が提供されてきましたが、嚥下障害例ではバラバラになりまとまりにくいため誤嚥のリスクが高く、また食物残渣が多くなるため口腔内が不潔になりやすいので、刻み食は不適です。